Una miscellanea culturale espressa nelle carte Siciliane.

Le origini del gioco delle carte siciliane può essere ricondotto alla dominazione spagnola, che elaborò in patria tale usanza importata nella penisola iberica dagli Arabi (i Mamelucchi Egiziani per correttezza), da un gioco originariamente composto da 52 carte egiziane suddivisi in 4 semi.

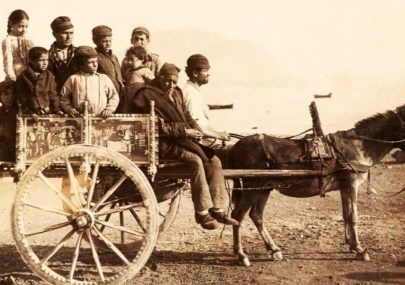

Nel XIV secolo, con l’arrivo in Sicilia di Pietro III d’Aragona inizia il nuovo e lungo corso della dinastia ispanica e i siciliani assorbono come spugne tutto quello che l’arte, le scienze, la filosofia, la politica e il costume offre loro, compresi i vizi come la prostituzione e i giochi d’azzardo. Giochi basati sull’uso delle carte che già in questo periodo sono prodotte in serie per mezzo della xilografia. L’epoca della dominazione spagnola è contraddistinta da una miscellanea culturale che non intacca l’autonomia dei siciliani e si integra con usi e culture endogene. Le carte da gioco ne sono un esempio emblematico visto che in Sicilia, come pure in Spagna, i semi e le figure sono simili e s’ispirano palesemente all’epopea medievale dei Paladini di Francia. Il re veste come nelle raffigurazioni miniate dell’epoca Carolincia, mentre il cavaliere cavalca un cavallo che sembra più asino non come ironica raffigurazione di un eroe squinternato ma come invece è nella tradizione islamica e cristiana. L’asino rappresenta la cavalcatura dei giusti e degli umili: per l’Islam è il mezzo dello Sceicco che entra umile nella città Santa di Medina (da qui il nome derivato dal siculo provenzale Sceccu in quanto i nobili Sceicchi entravano nelle città conquistate a dorso di un asino); per i cristiani rappresenta l’entrata di Gesù a Gerusalemme. Nella rappresentazione enfatizzata dunque, Orlando il Paladino è il giusto, l’umile servitore del proprio re e di Dio. Il fante o la donna, per l’ambiguità che la contraddistingue, si lega al dolce stil nuovo siciliano e le sue fattezze sono infatti dolci e signorili come quelle di una donna, ma rappresenta un ufficiale minore, più giovane del cavaliere, una sorta di cadetto.

Le carte da gioco siciliane sono quaranta con quattro semi: Oro, Coppe, Spade e Bastoni. Le originarie carte arabe con i numeri 8, 9 e 10, vengono sostituite da tre figure per seme, rispettivamente il fante o donna, il cavallo o “Sceccu” e il Re, innovando la rappresentazione culturale delle carte che agli Arabi veniva negato, in quanto la loro religione non consentiva la rappresentazione di figure umane. Gli assi sono quattro per seme, ma il più rappresentativo è l’asso di bastone che spesso era dipinto nei carretti siciliani con la dicitura “vacci lisciu”. Questa figura aveva un significato specifico che valeva come monito per chi volesse attaccare briga o, come qualcuno sostiene, era associato alla grattarola (grattugia) come una sorta di amuleto contro le corna o gli invidiosi. Ciò che contraddistingue infatti le tipiche carte sicule è il significato allegorico che viene associato ad ogni carta: al Sette di denari viene attribuito un significato positivo come una vincita o un successo lavorativo, il cinque di coppe indica narcisismo e arroganza, l’asso di bastoni la virilità o il 3 di denari che rappresenta una nuova opportunità e racchiude il simbolo per eccellenza dell’isola, ovvero la Trinacria. Il Re di denari rappresenta la saggezza, l’appagamento, in quanto la carta è legata al denaro e al massimo numero del mazzo (il 10!), ma un buon re può esserlo solo se equilibrato e ponderato. Mente l’Asso di denari indica la felicità terrena, il denaro in arrivo, euforia e soddisfazione; rappresenta la stabilità e la sicurezza finanziaria. Interessante anche l’associazione dei 4 semi con le diverse classi sociali: la coppa rappresenta gli ecclesiastici, la spada è il simbolo dei nobili, il bastone indica la classe popolare, mentre i denari identificano la classe borghese.

Con il passare del tempo, i siciliani hanno avvertito il bisogno di “personalizzare” le carte, non tanto nel loro aspetto quanto nell’affibbiare a ognuna di esse un nomignolo specifico. Ed ecco che a Catania, per esempio, la Donna di Mazze è diventata “a giallinusa” per via del colore dominante della sua veste, l’Asso di Coppe è conosciuto come “quattara” mentre all’Asso di Bastone (o Mazza) viene attribuita una presunta forma fallica e, per tale motivo, si è meritato il nome di “a ciolla“.

Lascia un commento

Devi essere connesso per inviare un commento.